本文目录导读:

市场行情与选择指南

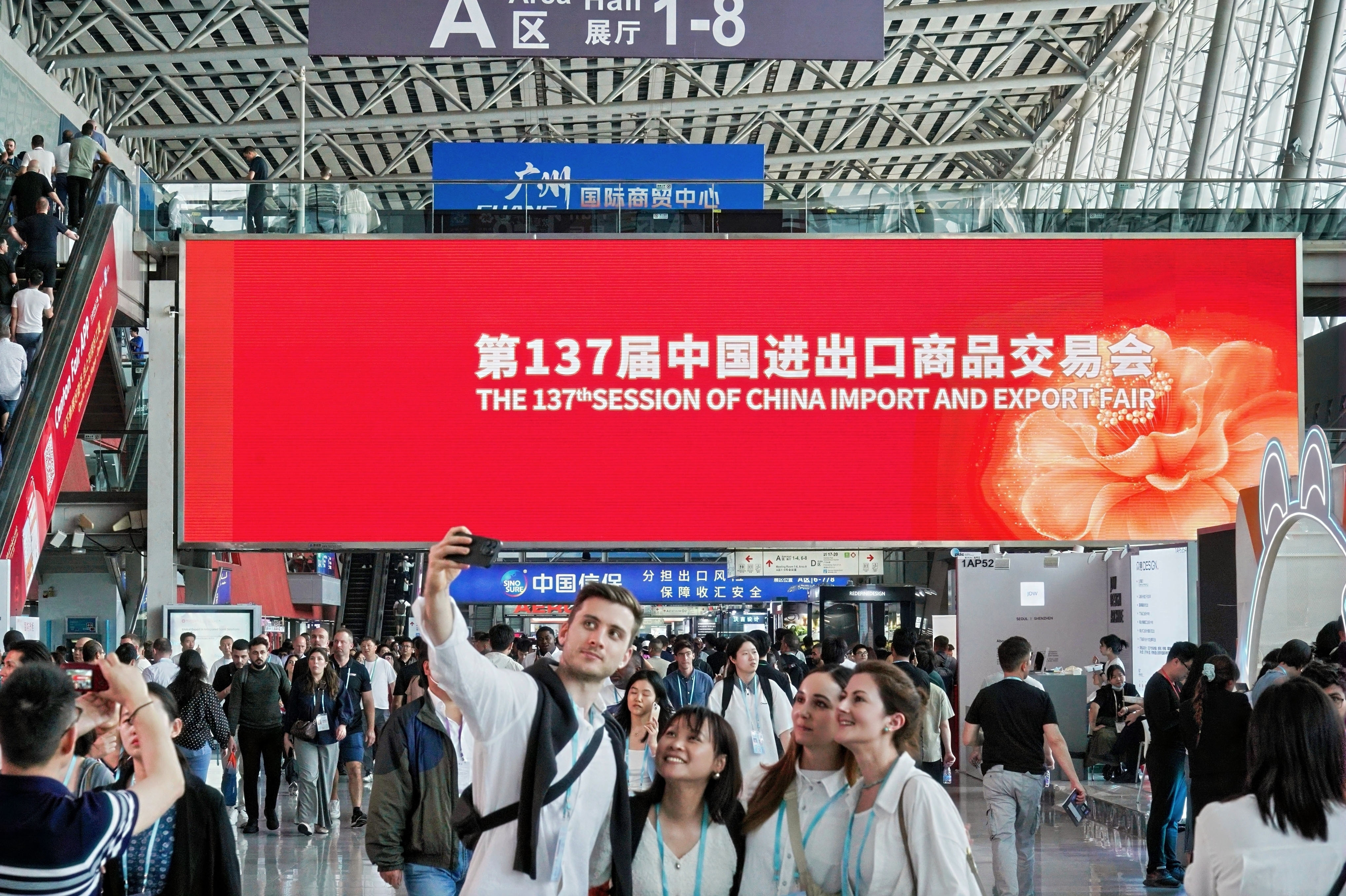

在繁华的都市深圳,每一个角落都充满了生机和活力,无论是新兴的商业街区还是传统的社区小巷,每一家店铺都在努力塑造自己的独特形象,以吸引顾客的目光,在这个竞争激烈的环境中,如何找到性价比高的装修店铺成为了一个备受关注的问题,本文将深入探讨深圳装修店铺的价格构成、市场竞争态势以及消费者的选择策略,帮助您更好地理解和评估装修店铺的价值。

一、深圳装修店铺价格构成分析

深圳的装修店铺价格主要由以下几个因素决定:

材料成本:包括木材、瓷砖、金属板材等各类建筑材料的成本。

人工费用:设计师、施工人员的工作时间及技能水平直接影响到最终的装修效果和服务质量。

设计费用:专业设计师或团队的设计方案可以显著提升店铺的美观度和功能性。

后期维护费用:如定期清洁、维修保养等长期服务的费用。

二、深圳装修店铺市场竞争态势

深圳是一个快速发展的城市,吸引了大量创业者和投资者涌入,深圳的装修店铺市场竞争非常激烈,从品牌化程度来看,一些大型连锁品牌由于其规模效应和资金优势,在市场上占据了一定的地位,小型独立店则通过差异化经营和个性化服务吸引特定目标客户群体,寻求在竞争中脱颖而出的机会。

三、消费者的选择策略

对于打算在深圳开设装修店铺的消费者来说,以下几点建议可能会有所帮助:

考虑市场需求

在决定进入某一领域之前,首先要对当地市场需求有清晰的认识,了解潜在客户的购物习惯、消费偏好以及竞争对手的情况,可以帮助你做出更明智的决策。

预算规划

根据自身经济实力和店铺预期规模制定合理的预算计划,考虑到装修店铺涉及的人工、材料、设计等多个方面,务必做好详尽的预算分配和调整预案。

品牌定位与差异化

明确自己所处的细分市场,并寻找独特的卖点进行品牌宣传,如果主营的是高端家居产品,可以突出“品质保证”、“环保健康”的概念;如果是时尚潮流店铺,则强调“新潮风格”、“紧跟流行”。

合作伙伴关系

考虑与其他商家建立战略联盟,共享资源、信息和技术支持,共同开拓市场,合作不仅能降低成本,还能扩大品牌影响力。

持续创新与优化

随着市场的变化和发展,持续关注行业动态,适时调整店铺布局、服务项目等内容,保持竞争优势。

深圳作为中国的一个重要商业中心,不仅汇聚了众多国内外企业,也成为了无数创业者梦想实现的地方,选择合适的装修店铺意味着选择了成功的一半,通过充分调研、合理规划和灵活应对市场变化,相信每一位创业者的梦想都能在这里开花结果。

希望上述分析能够为正在探索深圳装修店铺投资机会的朋友们提供有价值的参考,成功的道路并非一帆风顺,但只要用心去感受这座城市的精神和脉搏,一定能在纷繁复杂中寻得属于自己的那一片天空,祝大家在深圳市的大舞台上,创造属于自己的辉煌!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备2025104030号-4

京ICP备2025104030号-4

还没有评论,来说两句吧...