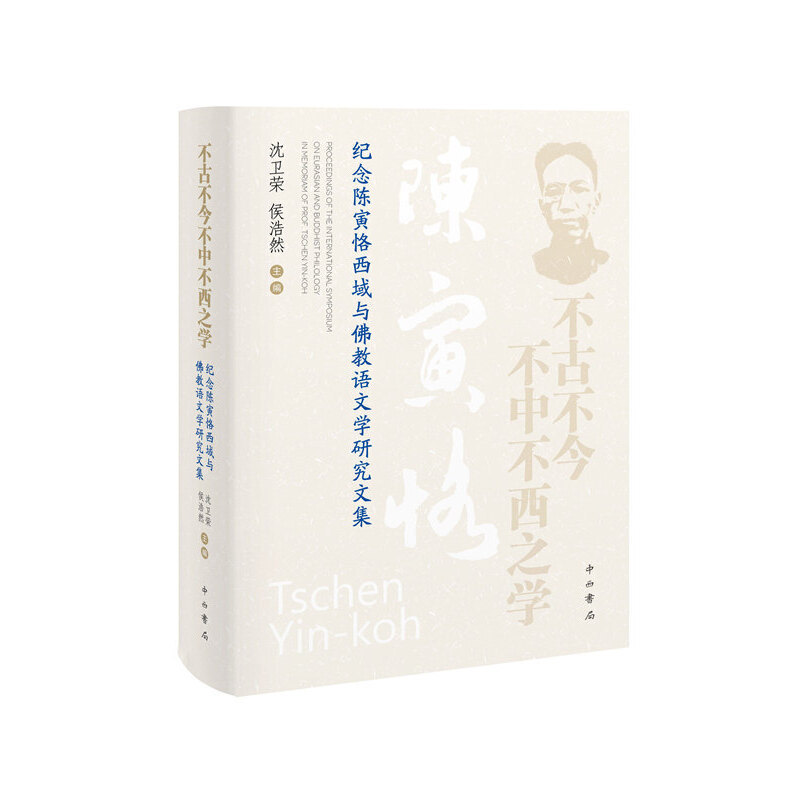

《不古不今不中不西之学:纪念陈寅恪西域与佛教语文学研究文集》,沈卫荣 侯浩然/主编,中西书局,2025年5月版

在全球化与逆全球化思潮激烈碰撞的今天,一部题为《不古不今不中不西之学:纪念陈寅恪西域与佛教语文学研究文集》的学术著作,以其独特的学术品格和方法论自觉,为深入理解文明互鉴的历史经验提供了珍贵的思想资源。该书作为清华大学人文学院中文系主办的“纪念陈寅恪西域与佛教语文学国际研讨会”(2022)学术成果结集,共收录海内外顶尖学者撰写的二十一篇论文。其价值不仅在于具体的研究发现,更在于它所展现的一种跨越文明界限的学术视野和研究范式。

文集以多维度视野横跨佛教史、语文学、艺术、医学及历史等领域,深度解读敦煌遗书、西藏贝叶经、黑水城文献、中亚出土残卷等珍稀材料,揭橥欧亚文明交流的密码,堪称西域与佛教语文学研究的标杆之作。本书最耀眼的学术实践,在于作者群体普遍精通梵文、巴利文、藏文、蒙古文、回鹘文、粟特文等西域语言,以近乎“考古”般的细致精神剖析文本,于语言细节中钩沉历史真相。这种回归原典、坚守语言本体的语文学方法,不仅为西域与佛教研究注入新活力,更树立了严谨治学的典范。书中宏阔的文明视野与微观实证的完美结合,极大拓展了读者对西域——佛教语文学的认知边界。

文集的编排结构本身就体现了一种范式革新。全书分为“中亚出土多语种佛教写本与残片”“印藏佛教文本、叙事与互鉴”“敦煌宗教与世俗文献”“汉藏佛教文献与艺术”“黑水城出土文献与西夏佛教”“蒙藏文化交流”“西藏民间信仰与仪式”“文本翻译与跨文化传播”等八个专题,这种不以地域或传统为界,而以问题为导向的分类方式,打破了传统佛教研究中汉传佛教、藏传佛教、印度佛教等泾渭分明的分野。

无论是探寻跨文化交流脉络、研习前沿文本分析方法,还是追踪国际学术动态,这本文集均为不可多得的资源库。其扎实的语文学路径与多语种文献解读技艺,为相关领域学者提供了宝贵的方法论启示与研究灵感,是一部值得典藏细读的学术力作。

《不古不今不中不西之学》这个看似矛盾的标题,实际上揭示了佛教语文学这一领域的本质特征。在文集的代序中,编者沈卫荣开宗明义地发问:“何谓不古不今不中不西之学?”这一问题不仅指向陈寅恪独特的学术风格,更直指佛教研究中的一个多语言文本比较的方法论意义:如何处理佛教这一本身具有强烈跨文化特质的宗教传统?佛教从印度起源,经中亚传入中国、西藏及其他东亚地区,在这一传播过程中,语言、概念、实践不断被翻译、转化和重新诠释。传统的佛教研究往往囿于单一语言传统(如汉传佛教、藏传佛教)或单一学科视角(如哲学、历史学、文学),而佛教语文学则试图打破这些人为设定的边界。

文集承续了陈寅恪开创的“多语言文本比较”研究路径。陈寅恪先生当年提出的“不古不今不中不西”之学,本质上是一种拒绝简单二元对立的学术立场。这种立场在当代学术语境中获得了新的生命力——当全球化研究陷入“西方中心论”与“文化本质主义”的二元对立时,佛教在丝绸之路上传播的历史经验给予了提示:文明之间的互动从来不是简单的单向传播或对抗,而是在翻译、误解和创造性转化中形成的复杂网络。

佛教语文学的“跨界”特质

文集所收录的二十一篇论文,都针对具体文本或历史问题进行了深入探讨。这些微观研究看似专深狭窄,但汇集在一起却构成了对欧亚大陆佛教文化交流史的重新诠释。通过细读文集中几个具有代表性的案例,可以发现这些研究如何在具体问题上取得突破,并由此对更大范围的文化传播理论提出挑战。

吴娟关于弑父者阿阇世王解脱的研究(《Buddhist Narrative and Non-Narrative Sources on the Salvation of the Patricidal King Ajātaśatru》)展现了文集在叙事传统比较方面的深度。该论文不仅梳理了印度、中亚、汉地和中国西藏等地关于这一著名佛教故事的不同版本,还分析了叙事文本(如佛经)与非叙事文本(如仪轨、注疏)对这一故事的不同处理方式。通过这种多传统、多文类的比较,吴娟揭示了佛教如何在不同文化背景下处理罪恶、忏悔与解脱这一核心宗教问题。这一研究的意义不仅在于厘清了一个具体故事的传播路径,更在于展示了佛教伦理观念如何在跨文化传播中被不断重新诠释。

陈明对“阿魏”这一外来词中国化历程的追踪(《“阿魏”:一个中古外来词的中国化历程》)代表了文集在语言接触研究方面的成就。该研究通过汉文、梵文、波斯文等多种语言材料的对比,详细还原了这一指代特定药材的外来词如何在语音、语义和使用语境上逐渐融入汉语系统。这一微观的语言学研究实际上揭示了中古时期欧亚大陆物质文化交流的一个侧面:一种药材的传播如何带来相应词汇的传播,而词汇在进入新语言后又如何发展出独立于原语境的意义和用法。这种“词物结合”的研究方法为理解跨文化接触提供了宝贵范例。

Leonard W.J. van der Kuijp关于阿拉夏·阿旺丹达(A lag sha Ngag dbang bstan dar)对汉语词汇认识的研究(《A lag sha Ngag dbang bstan dar (1759–August 1, 1840) on some Chinese Lexemes and the Chinese Language, Part Two》)展现了文集在思想史研究方面的创新。该论文分析了一位十八至十九世纪藏族学者如何理解和解释汉语词汇,揭示了藏传佛教学者对汉文化的认知方式。这种“反向”的视角——不是汉人如何理解藏文化,而是藏人如何理解汉文化——打破了传统汉藏文化交流研究中的单向模式,促使学界重新思考文化接触中的双向互动机制。

Iain Sinclair对Oral-Tradition Gems的研究(《Retrieving the Oral-Tradition Gems》)则代表了文集在口头传统与书面传统关系方面的探索。该研究通过分析一部藏文佛教文献中的口头传统元素,挑战了佛教研究中长期存在的“文本中心主义”,即使在高度文本化的宗教传统中,口头传承仍然扮演着重要角色。这一研究不仅对佛教研究有启示,也对整个人文学科如何处理书写与口头的关系提出了重要问题。

这些微观案例的共同特点是它们都通过具体问题的深入研究,触及了文化传播理论中的一些核心议题:叙事如何在不同文化中变形?词汇如何跨越语言边界?学者如何认知异文化?口头与书写如何互动?正是通过这种将具体分析与理论思考相结合的方式,实现了从微观到宏观的跨越,展示了佛教语文学不仅是一门技术性的辅助学科,更是理解跨文化过程的重要途径。

此外,日本学者Kazuo Kano(加纳和雄)的论文聚焦印度佛教中三种重要的Nayatraya(三乘道次第)文本,通过精细的梵藏文本对勘,揭示了印度佛教内部不同修行道次第的系统化过程。Peter Zieme对中亚地区《法华经》不同语言版本分章标题的研究、Jens-Uwe Hartmann对丝绸之路上马鸣(Aśvaghoṣa)作品新痕迹的发现,以及陈瑞翾对Dhūta-sūtra接受史的考察,也体现了这种跨越语言、文化和地域限制的研究视野。这些研究不再满足于单一文本的解读,而是致力于揭示文本在不同文化语境中的流动与变形。正如沈卫荣在代序中指出的,佛教语文学的使命是“通过最基础的语言文字研究,还原佛教思想传播与演变的复杂轨迹”。

汉藏佛教交流史重构是文集的另一个突出贡献。才让对藏译疑伪经《北斗七星经》的再探讨,揭示了佛教在跨文化传播中如何与地方信仰互动。黄维忠通过对敦煌出土藏文文献《吐蕃大事纪年》的系统梳理,重构了吐蕃王朝的巡守制度及其政治功能,为理解吐蕃政治制度运作提供了新视角,对认识唐蕃关系史具有重要的启发意义。任小波对浙敦114号《肃州府主致沙州令公书状》的译释,通过这一珍贵汉文文书与藏文史料的比对,厘清了十世纪河西地区政治与宗教互动的若干关键细节。圣凯关于佛教文献三个层次的理论探讨,则为汉藏佛教文本交流研究提供了方法论框架,区分了作为权威系统的“经典”、作为物质载体的“写本”和作为实际流通单元的“文本”三个分析层面。

这种研究路径与陈寅恪的学术理念一脉相承。陈寅恪先生精通十几种语言,其研究从不局限于单一文化传统,而是善于通过语言比较和文本对勘,揭示文化交往中的微妙变化。文集中收录的沈卫荣《陈寅恪与佛教和西域语文学研究》一文,详细梳理了陈寅恪这一学术特点的形成过程及其方法论意义。值得注意的是,陈寅恪所处的时代,中国学术正经历从传统到现代的转型,而他的“不古不今不中不西”之学,既不同于纯粹的传统考据,也不同于简单的西学移植,而是一种基于深厚语言功底和广阔文化视野的创造性学术实践。

佛教语文学的这种跨界特质在当前学术生态中具有特殊价值。在人文社会科学日益强调“区域研究”和“全球化视野”的今天,佛教语文学提供了一种将微观文本分析与宏观文化传播相结合的研究范式。然而,这种研究路径也面临严峻挑战:研究者需要掌握多种古代语言(如梵文、藏文、汉文、于阗文等),熟悉不同文化传统,并具备将语文学细节与广阔历史背景相联系的能力。

全球化视野下的东方学研究

该书汇聚了全球化视野下的东方学前沿成果。值得注意的是,文集收录了中英双语论文,这种语言上的包容性本身就体现了学术对话的开放性。从内容上看,研究范围涵盖印藏、汉藏、蒙藏等多元文化圈,打破了传统佛教研究中以单一文化传统划界的局限。尤其对西域语文学与佛教研究一手材料的深入挖掘,诸如中亚出土写本残卷、敦煌遗书、西藏贝叶经、黑水城文献等珍稀资料,在研究者手中不再是静态的文物,而是能够“活起来”的历史见证者。

其中最引人注目的特点之一是研究方法的多样性创新。佛教语文学作为一种基础性的人文学科,传统上以文本校勘、翻译和注释为主要工作方式。然而,这部文集所收录的论文在很大程度上突破了这一传统框架,展示了多种创新方法的有效运用,特别是在多语言文本比较与物质文化分析的结合方面取得了显著成果。

多语言文本的对比研究是贯穿文集的一个重要方法论特色。Lewis Doney关于敦煌九世纪Tridaṇḍaka祈祷文的研究(《国之神祇》)就是一个典型案例。该研究不仅分析了藏文文本的内容结构,还将其置于汉传佛教和印度佛教的仪式传统中进行比较,揭示了这一文本在跨文化传播过程中的适应与变化。同样,萨尔吉对《金刚经》中“paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ”这一陌生表述的解析,展示了如何通过梵汉藏文本的对勘,解决长期困扰学界的翻译难题。这些研究不再满足于单一语言传统的文本解读,而是通过多语言比较,揭示文本在跨文化传播过程中的创造性误读和有意识改编。

佛教民间信仰与仪式研究是文集的又一亮点。Daniel Berounsky对西藏胎儿神灵(le'u)的仪式与信仰的考察,将文本分析与人类学方法相结合,探讨了一个长期被正统佛教研究忽视的民间信仰领域。该研究不仅丰富了我们对西藏宗教实践多样性的认识,也为理解佛教与地方信仰的互动提供了具体案例。姚霜关于多罗那他的平措林寺的研究(《从胜迹志文献理解寺庙艺术》)不仅分析了相关文本内容,还将文本描述与现存的寺庙建筑、艺术作品进行比对,探讨文本如何塑造人们对物质空间的理解和体验。这种文本与物质文化的互动视角,极大地丰富了传统佛教研究的维度。这些跨学科的研究实践表明,佛教语文学可以成为一种整合不同学科视角的方法论平台。在学科分化日益精细的今天,这种整合性研究方法对于理解复杂的文化现象具有特殊价值。

西夏佛教史研究在文集中也取得了显著进展。马洲洋对黑水城出土藏传佛教量论文献的研究,不仅确认了西夏时期藏传佛教的传播范围,还通过文本的物质特征重构了知识传播的网络;侯浩然关于噶泽师软奴班和大黑天教法在西夏流传的研究,则通过汉、藏、西夏文材料的综合运用,揭示了西夏在藏传佛教东传过程中的关键中介作用。这些研究共同表明,西夏不仅是汉藏佛教交流的被动接受者,更是主动的文化中介者和创新者,这一认识对传统的中原中心主义佛教史观构成了重要修正。

以上这些研究表明,它们展示了如何通过整合多种来源的新材料(包括文本、艺术、考古),重建一个过去被忽视的佛教传播节点。新材料的意义不仅在于补充历史细节,更在于它们能够提出新问题、挑战旧范式。当黑水城文献与敦煌遗书、西藏贝叶经被放在同一研究视野下考察时,传统佛教史叙事中的“中心-边缘”模式就被打破了,取而代之的是一种多中心、多方向的传播网络。这种方法论创新不仅丰富了学界对西夏佛教的认识,也为研究其他“边缘”地区的宗教文化交流提供了范例。

Jens-Uwe Hartmann对丝绸之路上马鸣作品新痕迹的发现,将印度佛教文学与中亚佛教传播联系起来,该研究通过新发现的梵文残片,证实了这位佛教诗人在中亚地区的影响力,为重构印度佛教文学在中亚的接受史提供了关键证据;乌云毕力格关于《白史》的研究,则展示了蒙古史学传统中的多元文化层积;孙鹏浩对邬坚巴传记关系的探讨,则通过多版本传记文本的比对,重构了藏传佛教传记写作中的文本互文网络。

这些研究虽然主题各异,但共同体现了文集“以问题为导向”而非“以地域或传统划界”的研究思路,不再将佛教传播视为从“中心”向“边缘”的单向扩散,而是揭示了不同文化传统之间复杂的互动网络。这种全球化的研究视野,对传统东方学研究中的地域局限和学科壁垒构成了有益的突破。

文集对多语言能力的强调也是对当代学术专业化趋势的一种有益矫正。在人文科学日益碎片化的背景下,研究者们不仅能够处理梵文、藏文等主要佛教语言,还能解读回鹘文、西夏文、粟特文等“小众”文献。能够整合多种语言材料、跨越传统学科边界的研究显得尤为珍贵。多种语言能力使得研究者能够突破二手研究的限制,直接面对不同文化传统中的原始文本,从而发现传统研究中被忽视的细节和联系。在人文研究日益依赖翻译和二手材料的今天,这种基于原始文献的研究方法显得尤为珍贵。陈寅恪作为这种研究路径的典范,其学术遗产在文集中得到了创造性继承。沈卫荣在代序和纪念文章中对陈寅恪学术方法的阐释,不仅具有史学意义,也对培养新一代学者具有方法论指导价值。

从更广阔的视角看,本书的学术价值不仅限于佛教研究领域。在“一带一路”倡议强调文明互鉴的背景下,其所展现的跨文化研究方法,为理解不同文明之间的互动提供了具体的历史案例和方法论示范。佛教在丝绸之路上传播的历史经验表明,文明之间的交流既不是简单的同化,也不是绝对的排斥,而是在翻译和转化中创造新的文化形态。这一历史启示对于当代全球化语境中的文化对话具有重要的参考价值。

范式困境与未竟之路

托尔斯泰曾说:“即便是最伟大的作家,也不过是在书写自己的片面。”当然本书也不可避免地存在一些局限,其所代表的佛教语文学研究范式仍面临着若干深层困境。这些困境既反映了该领域的学术挑战,也预示着未来可能的发展方向。

虽然多语言文本比较在文集中得到了充分体现,但新兴的数字人文方法在研究中几乎没有涉及。在当今文本数据库和可视化工具日益普及的情况下,佛教语文学研究如何利用这些新技术手段,是一个值得思考的问题。此外,大多数研究仍然聚焦于精英层面的文本传统,对口头传统、民间实践等非文本层面的关注相对不足。Daniel Berounsky关于西藏胎儿神灵仪式的研究(《An Enigma of Tibetan Leu》)是一个难得的例外,它将文本分析与人类学视角相结合,探讨了书面传统与民间实践的复杂互动。

本书实际呈现的学术对话仍存在明显的结构性局限。一方面,多语言研究能力的要求构成了极高的学术门槛,导致真正能够参与对话的学者群体极为有限。细察文集作者构成,欧美学者主要来自德国语文学传统深厚的机构,中国学者则多具藏学或西域研究背景,而南亚、东南亚学者几乎缺席。这种学者分布的不均衡,使得所谓的“全球化”视野实际上仍是特定学术传统的对话。更值得注意的是,尽管文集收录了中英双语论文,但关键的非英语研究成果(如俄语、日语学界的重要贡献)未能充分纳入,这种语言选择本身就在无形中划定了学术对话的边界。

一些研究成果对黑水城文献、敦煌遗书等材料的解读确有突破,但在材料使用的全面性上存在明显偏重。西夏文、回鹘文文献的研究相对充分,而对同样重要的粟特文佛教文献、于阗文材料的关注则明显不足。尤其值得注意的是,文集对考古材料的运用相对薄弱,多数研究仍局限于文本分析,未能与近年西域地区的重要考古发现形成有效对话。这种材料选择的不平衡,在一定程度上限制了研究结论的普遍性。例如,对佛教艺术的研究若能结合中亚新出土的壁画、造像等考古材料,其说服力将大为增强。

多数论文展现出精湛的文本分析技巧,但在理论创新方面相对保守。佛教在跨文化传播中形成的“翻译政治学”、文本流动背后的知识权力关系等理论问题,尚未得到充分探讨。一个典型的对比是:当代翻译研究早已超越语言转换层面,进入文化政治学的讨论,而文集中关于佛经翻译的研究仍主要停留在语言对比层面。这种理论意识的滞后,使得研究难以回应当代人文社会科学的核心关切。吴娟关于阿阇世王叙事的研究虽然触及文化记忆理论,但类似的理论自觉在文集中并不多见。

在数字人文技术迅猛发展的今天,本书的研究方法仍以传统语文学为主,未能充分吸纳新兴的技术手段。多语言文本数据库、GIS空间分析、社会网络分析等方法,本可以为跨文化佛教研究提供新的分析工具,但这些可能性在文集中尚未得到探索。例如,对《法华经》不同版本的分章研究,若能建立结构化的文本数据库并进行量化分析,或许能发现传统方法难以察觉的传播规律。

这些不足并非否定文集的价值,而是提示佛教语文学研究仍有巨大的发展空间。未来的研究需要在保持语文学严谨性的同时,更加自觉地拓展理论视野、丰富研究方法、扩大材料范围,使这一古老的学问在当代学术语境中焕发新的生命力。或许,这正是陈寅恪学术遗产的当代诠释——不是固守某种特定的研究模式,而是始终保持开放的学术姿态,在跨学科、跨文化的对话中不断自我更新。

总体而言,《不古不今不中不西之学》通过多语言文本比较和物质文化分析的结合,为学界提供了一种思考文化互动的新的可能性。这些研究不仅提供了关于具体文本和历史现象的新知识,也为如何处理跨文化宗教传统提供了方法论启示,指导我们探索佛教语文学未来的发展方向。从这个意义上来说,这部文集的问世不仅是一个学术事件的记录,更是一种学术传统的延续和创新。而书名所揭示的悖论——在“不古不今不中不西”的模糊地带,恰恰隐藏着理解文化互动复杂性的关键线索。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《张子凌读《不古不今不中不西之学》|文本的旅行与文明的互鉴》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备2025104030号-4

京ICP备2025104030号-4

还没有评论,来说两句吧...