上海浦东美术馆奥赛大展中的《拾穗者》,使得让-弗朗索瓦·米勒再次出现在公众视野里。米勒是19世纪法国最杰出的现实主义画家之一,对其后的印象派艺术产生了重要的影响。今年是米勒逝世150周年,8月7日,英国国家美术馆举办特展“米勒:土地上的生活”,呈现《晚祷》《播种者》等代表作,以此展现其笔下的劳动者形象。然而,米勒描绘的辛勤劳作背后,还有人的真实欲望。

播种者、樵夫、牧羊女,这些正是法国艺术家让-弗朗索瓦·米勒(Jean - François Millet)的成名题材。在米勒逝世150周年之际,英国国家美术馆的特展“米勒:土地上的生活”向公众展示其绘画作品。

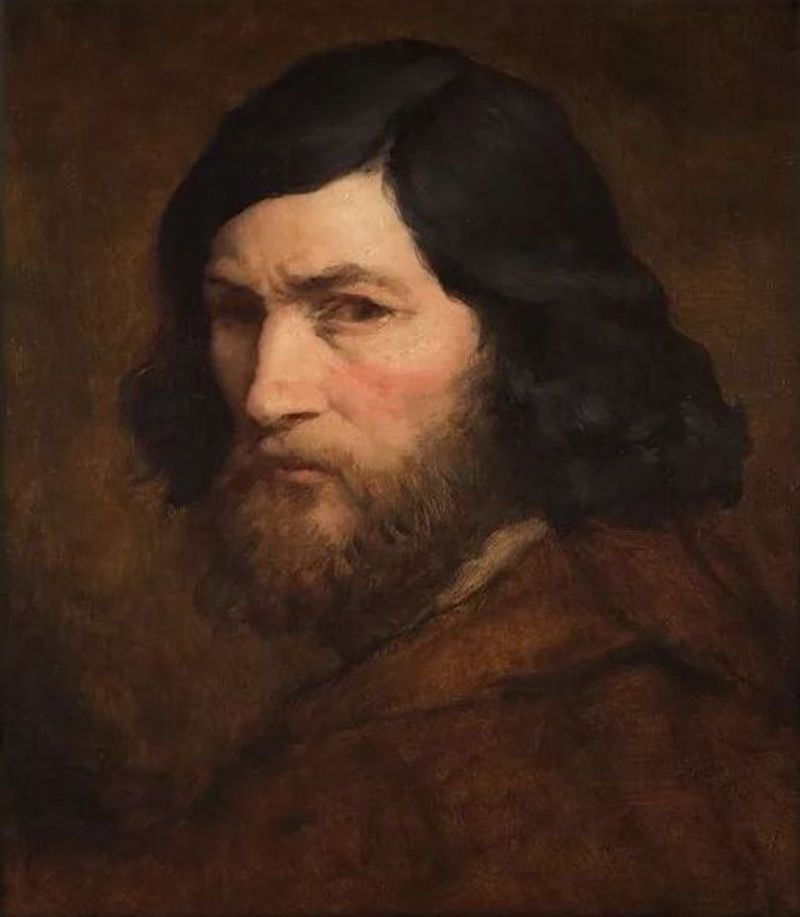

米勒《自画像》

米勒出生于诺曼底的一个农民家庭,1849年迁居巴比松村。在那里,他以终生在土地上劳作的人们为创作核心。这些人往往是19世纪法国最贫困的群体,米勒了解这些人,因此他以现实主义的笔触来描绘他们。

米勒《晚祷》(The Angelus)

他于1859年创作的画作《晚祷》(The Angelus),现从法国巴黎奥赛博物馆借展至英国国家美术馆。仔细观察画中的人物,会发现他们格外怪异。他们的脸庞模糊,在不合身的工作服下,展现出令人着迷的身躯。他们年龄几何?彼此之间有何关系?男人相当年轻,衬衫最上面的纽扣松开,但穿着厚厚的粗布裤,双腿僵硬得像个洋娃娃。女子的年龄则更难判断,因为她侧身站立,微风吹拂着厚重的裙子,双手紧握。他们或许是一对夫妻,又或许如这幅作品的忠实粉丝萨尔瓦多·达利所说的母子。他们的肉体被刻画得淋漓尽致。这一场景刻画更是让人觉得:工作日结束了,他们正在祈祷,终于休息了。但如果他们是母子呢?则可以去看看达利对其的理解。

达利对米勒的《晚祷》非常感兴趣,揭示了隐藏在作品中的人性、欲望及潜意识思想,并据此创作了许多作品。达利认为,米勒最初在前景中画了一座坟墓。你似乎能看到它。他说服卢浮宫对这幅画作进行X射线检查,并声称检查结果证实了他的理论。二十世纪三十年代,他还撰写了《米勒<晚祷>的悲剧神话》,并在30年后出版。由此,米勒对于《晚祷》的描绘,与其说是宗教性的,不如说是带有情色意味的。《晚祷》是他描绘法国农民爱情故事的巅峰之作。米勒毕生致力于描绘农村贫民,这是一个被剥夺了完整人性的阶层。他描绘了辛勤劳作的生活,但他想让你看到,在锄头的背后,是一个有思想、有身体、有欲望的人。

米勒《扬谷者》(The Winnower)

风景画家,比如康斯泰勃尔和透纳等人并不能刻画出此般人物形象,但米勒却将人物的形象置于鲜明的存在主义瞬间,展现出汗流浃背的动态。这些作品在现实中必然是重复和无意识的,但在米勒作品《扬谷者》(The Winnower)中却充满了英雄般的戏剧张力。在《扬谷者》中,一个男子在金色的薄雾中将谷粒抛向空中,以分离麦子和谷壳。这幅画创作于1848年革命时期,当时自由主义和社会主义运动席卷欧洲,而画中的麦子和谷壳都被摇动了。你看,扬谷者戴着红粉色的头巾,身穿白衬衫,戴着蓝色的手帕,这些颜色与第一次法国大革命发明的三色旗相同。

米勒《播种者》(The Sower)

米勒是一位革命者,在他所处的时代,人们有很多需要反抗的事情。在作品《播种者》(The Sower)中,一位男人正在深沟里播种,他看起来像是坠入了地狱。这里看上去荒芜一片,但他却在这里播撒种子,其象征意义如同画作上方的暴风雨天空,很难被人忽视。他的行为或许像一位政治活动家,播撒变革的种子,却又象征着艺术创造力。这个角色或许就是米勒本人,他从残酷的农村劳作的现实中创造出美好的事物。米勒创作了多幅《播种者》,并于1850年在巴黎沙龙展出,受到广泛关注和批评。

如今,米勒的自传浓缩在英国国家美术馆的一场小型特展里。米勒是一位出生于诺曼底格鲁什的乡村男孩。童年时期,他曾在田间帮父亲干农活,对农民生活有切身的体会。17岁时,他画了一幅《牧羊人在看守他的羊群》表现出绘画天赋。18岁,他到瑟堡跟当代的画家学习绘画,23岁获瑟堡市议会的奖学金到巴黎学画,常去卢浮宫临摹米开朗基罗,普桑,伦勃朗的作品学到不少表现技巧。

米勒《格鲁什的井》(The Well at Gruchy)

展览中,画作《格鲁什的井》(The Well at Gruchy)捕捉了米勒自己的成长世界:一位妇女从一口似乎已有数百年历史的石井中取水。在格鲁什,生活节奏缓慢,历史仿佛静止于此。

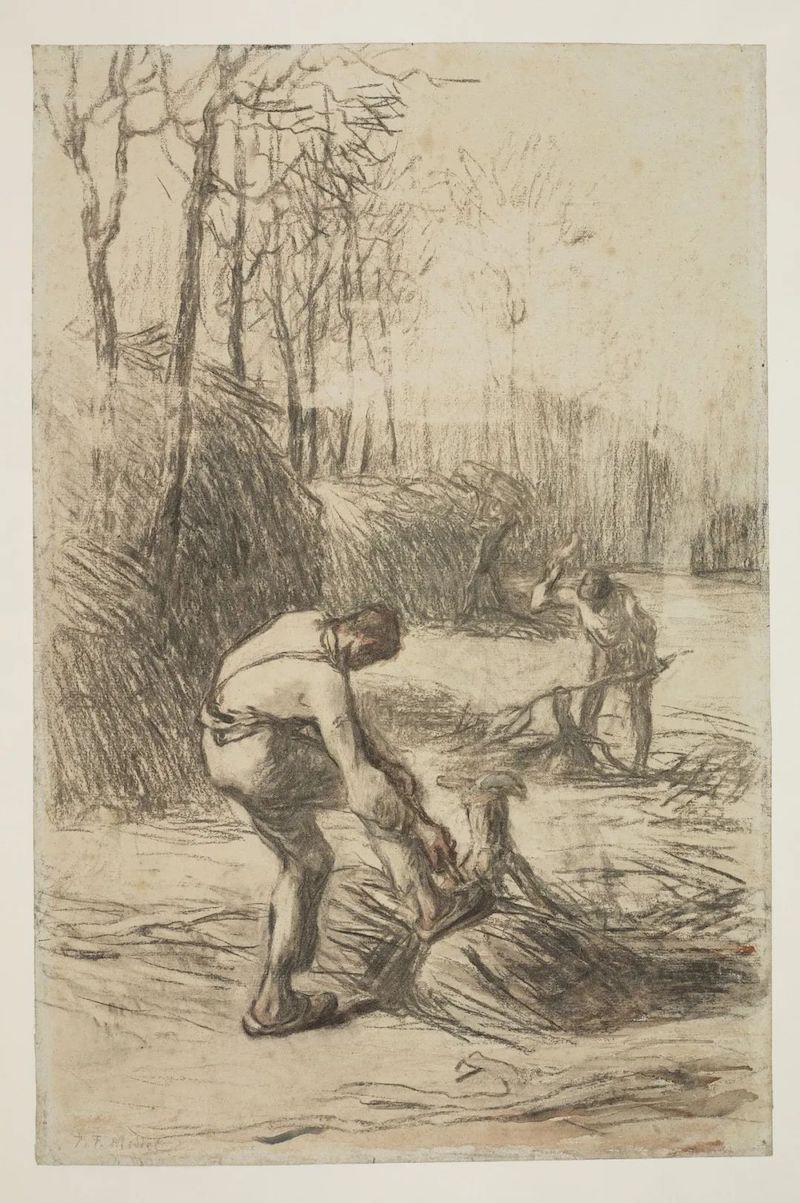

1849年,米勒迁居巴比松村。在那里,他以终生在土地上劳作的人们为创作核心。这些人往往是19世纪法国最贫困的群体,米勒了解这些人,并用现实主义笔触来描绘他们。他创作于1875年之前的《拾柴者》( The Faggot Gatherers)似乎是回应了印象派所强调的现代性,也回应了印象派画作中,那些在林荫大道和咖啡馆里享乐的中产阶级。在他的笔下,妇女们拖着捆捆的柴火穿过阴暗的冬日,这一场景既像是十四世纪七十年代的场景,又像是十九世纪七十年代的场景。

米勒《拾柴者》( The Faggot Gatherers)

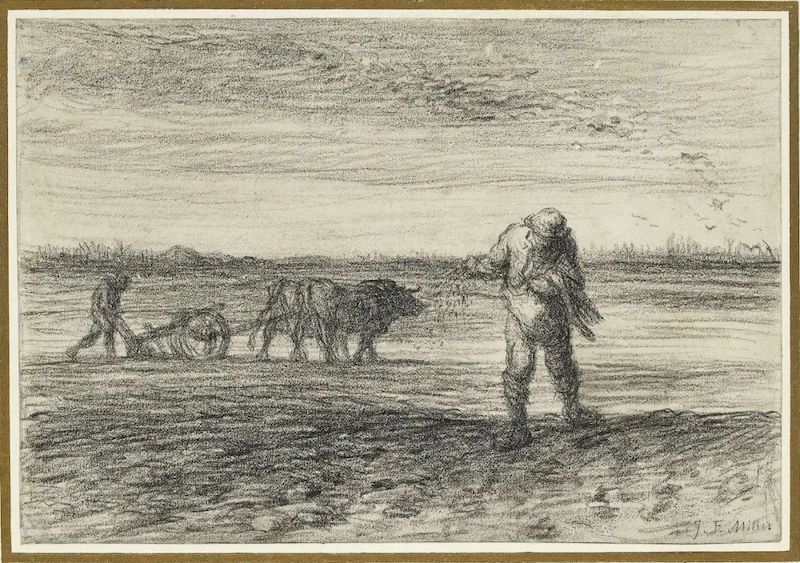

米勒在世时就有一位信徒——文森特·梵高,后者想要模仿米勒的农民画家形象。你可以在米勒的素描《耕耘者与播种者》(A Man Ploughing and Another Sowing)中看到他们之间的深厚渊源。前景中,一位衣着残破不堪的播种者跌跌撞撞地向前走,身后跟着一位农夫,一群黑色的乌鸦飞上了天空。这幅作品就像是梵高在生命结束之际,他在麦田上空看到的鸟儿一样。

米勒《耕耘者与播种者》(A Man Ploughing and Another Sowing)

米勒的作品也启发了包括埃德加·德加和卡米耶·毕沙罗在内的印象派和后印象派艺术家,他也影响了之后的超现实主义画家萨尔瓦多·达利。米勒的作品具有诗意且不失启发性,从光线到画面的精致,颜色的和谐,这些因素使他在19世纪末20世纪初声名鹊起。

米勒《锯木匠》

尽管米勒充满着深沉的同情,但你也不能忽视他笔下奔放的欲望。在其画作《锯木工》(The Wood Sawyers)中,两位健壮的男子正在锯一株粗大的树干 ,树干的切片如刚宰杀的肉。在米勒之后,达利的作品也体现了这一点。米勒的牧羊女和挤奶女工肖像画更符合传统的性感风格。其作品《格鲁什的牧鹅姑娘》(The Goose Girl at Gruchy)与其说是写生,不如说是青春期的回忆。梵高在一封充满激情的信中声称,米勒笔下的女性与左拉笔下的女性一样性感。你可以从这些画作中看到他是如何做到这一点的。同时,米勒对乡村人无声激情的迷恋与托马斯·哈代(Thomas Hardy)的小说有多少相似之处。

米勒《格鲁什的牧鹅姑娘》(The Goose Girl at Gruchy)

所有这些都在《晚祷》中汇聚。在浏览完米勒的其他作品后,观者会忍不住再次回到《晚祷》这幅画作前。画中所描绘的场景是古老的,这些人的生活大多已湮没于历史长河之中。米勒将他们定格成雕像,他们如同从坚硬的土地上生长出来的草木,那片土地似乎迫不及待地想要将他们重新吞噬。

米勒《Study for “Shepherdess at Rest”》

米勒《Wood Choppers》

展览将展至10月19日。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《150年后再看米勒“土地上的生活”,有劳作更有人性》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备2025104030号-4

京ICP备2025104030号-4

还没有评论,来说两句吧...