变幻的灯光与喧闹的音乐交织,一群光鲜亮丽的年轻人在屏幕中奋力舞动。这并非传统的选秀舞台,而是当下在年轻人中迅速崛起的“团播”直播间。作为今年直播行业增长最快的赛道之一,它以独特的集体表演形式,重新定义了数字娱乐的边界。 在这里,无论是TVB几位视帝级演员组成的平均年龄51岁的“团播天团”,还是头部带货主播和明星们,都纷纷投身其中,观众只需轻点指尖,便能通过弹幕和礼物指挥主播表演,也可以左右一场PK的胜负。这种即时反馈机制营造了深度的参与感与掌控感。

TVB演员组成的“团播天团”

然而,在这场看似由观众主导的数字狂欢背后,隐藏着一套精密的运作逻辑。团播现象恰好提供了一个绝佳的观察样本,让我们得以深入剖析约翰·伯格、伊娃·易洛思、尼克·斯尔尼塞克、肖莎娜·祖博夫等学者的理论在当代数字经济运作机制中的体现。深入理解团播,或许能够帮助我们更好地理解这个被屏幕重新定义的时代。

视觉权力与表达可能:团播的文化双面性

约翰·伯格在《观看之道》中提出:“观看先于言语,它确立了我们在世界中的位置。”这一观点,在今天的团播场景中获得了现实注脚。表面上,观众似乎掌握着“遥控器”——可以通过弹幕、点赞、打赏操控直播进程,仿佛成为这场视觉盛宴的导演。但伯格早已提醒我们:“所有影像都是人为的。”观看不是纯粹的感知行为,而是被社会结构和技术逻辑规训的结果。

《观看之道》,【英】约翰·伯格/著 戴行钺/译,广西师范大学出版社·理想国,2015年7月版

要理解这种观看逻辑,我们必须回到视觉文化的意识形态基础。南京大学教授周宪指出,在图像主导的新媒介时代,视觉内容本身就承载着被精密编排的价值引导。团播中的灯光美学、滤镜修饰、情绪调度和舞蹈节奏,正构成了一种高度视觉化的情感景观,使观众在沉浸中不知不觉接受既定的审美偏好与消费逻辑。

《视觉文化的转向》,周宪/著,北京大学出版社, 2008年1月版

然而,团播的视觉机制并非一味操控,它也悄然开启了一种表达与再生产的可能性。当我们从观看是被引导的立场稍作后撤,不难发现,一些个体和小团体,正借助这种被观看的权力完成对自身价值的重新表达。“梦华录”团播厂牌中的演员七七,是这一趋势的缩影。这位出身于专业文艺团体的舞者,因身体原因被迫离开体制内的表演岗位,却在团播中重拾舞台。直播间的实时反馈与观众支持,不仅给予她经济收入,更提供了新的艺术价值感。对她而言,团播不仅是谋生手段,更是一种延续身份认同与艺术追求的空间。

“梦华录”团播中的演员七七

在这一意义上,团播也回应了伯格在《观看之道》中的另一层诉求,打破传统艺术体系的权力垄断,实现一种更具民主性的视觉文化生态。尽管它仍深嵌于商业逻辑之中,但其低门槛与实时互动机制,确实在某种程度上打开了表达空间:那些曾被边缘化的技能、身体、叙事与风格,得以在屏幕前获得新的注视与意义。

所以,观看从来不是单向的。在算法与资本结构嵌套之下,仍可能存在裂隙。在这些裂隙中,新的主体、新的声音、新的文化微粒,正在寻找属于自己的“被看见”的可能性。

被量化的亲密:当心动也有了明码标价

如果说“观看”是团播运作的入口,那么“互动”则是其机制深化的核心。观众不仅是屏幕前的凝视者,更被鼓励成为舞台的操控者。他们用手指点击、打赏、留言,在感官刺激中追求即时回应与情感回馈。

但这种看似平等的亲密互动背后,隐藏的却是一套高度商业化的情感编码系统。社会学家伊娃·易洛思在《冷亲密》一书中曾深刻指出,现代情感生活正被经济逻辑全面渗透:情感正被理性化与商品化,亲密关系开始服从可量化、可交换的准则。在团播中,这一逻辑被放大到极致。主播的每一次眼神、微笑、回应、感谢,甚至是“真诚”的崩溃与情绪,都被转化为明确的收益指标与流量数字。高等级观众通过高额礼物购买优先注意权,获得定制化的回应;而普通观众则可能淹没在刷屏的弹幕中,收获的只是一句统一回复。这不仅是互动的等级化,更是亲密关系的结构性编码。情感连接,在这里被打上了明码标价的标签。

《冷亲密:为什么爱越来越难》,【法】伊娃·易洛思/著 汪丽/译,湖南人民出版社·浦睿文化,2023年4月版

而对主播而言,他们并非自由表达者,而是高度规训的情感劳动者。他们在算法与榜单的监督下,日复一日重复表演被认可的情绪形象。正如易洛思所分析的,“承认叙事”成为核心机制,也就是表演者通过展示努力、真诚或脆弱等特质,来争取他人的认同和支持。主播必须展现出值得被打赏、被同情的样貌,而观众则在这种慧眼识珠的游戏中获得心理满足。

这一机制也正好对应了美国社会学家阿莉·拉塞尔·霍克希尔德对情感劳动的经典分析。主播不仅承担表层的热情服务,还需进行深层的感情调动。团播业内甚至流传一句话:“能上大票的,都是爱情票。”主播必须制造出一种“我只为你跳”的幻觉,而这份专属感却是在多个私信窗口和直播间复制生成的。

从马克思主义的劳动价值论视角来看,团播中的“玩劳动”已不再是自发的游戏,而是一种“为了工作而玩的劳动”。主播出售的不仅是表演时间,更是自己的身体、情绪、反应与亲密错觉。而这一切产生的剩余价值,最终都被平台算法所吸收,成为优化推送和榜单排名的燃料。

更具讽刺意味的是,这种自由职业表面上脱离了雇佣制,却实际上陷入了更隐蔽的弹性剥削。主播的工作与休息界限被彻底打破,穿着高跟鞋跳舞数小时,下播后还需维护与粉丝的关系。他们是碎片化、随时在线的劳动单元,是算法眼中的活跃节点,也是产业流水线中最易被替换的组件。

因此,当情感被彻底量化,无论是主播还是观众,都可能在虚假的亲密中迷失自我。

平台经济的创新与垄断

如果说主播与观众之间的情感互动揭示了数字亲密关系的商品化逻辑,那么我们就更应追问:“谁在塑造这套运作机制?”回到更底层的结构性力量,平台本身正是这场情感交易与内容分发的制度建构者。加拿大学者尼克·斯尔尼塞克在《平台资本主义》中指出,平台的核心价值在于数据控制而非内容生产。它通过提供数字化基础设施获得记录和分析用户行为的权力,并利用“网络效应”巩固垄断地位。

《平台资本主义》,【加】尼克·斯尔尼塞克/著 程水英/译,广东人民出版社, 2018年7月版

团播平台确实体现了这种特征——通过掌控流量分发和算法推荐,平台成为了整个生态的控制者。斯尔尼塞克在书中分析道,平台往往会通过交叉补贴的方式运作,其价格结构对于吸引和维持用户至关重要。在团播中,这种交叉补贴表现为平台为观众提供免费的娱乐内容,同时从主播的收入中抽取高额分成。而其中的风险与成本,主要由处于弱势地位的主播承担,他们收入高度不稳定,且随时面临被替代的风险,是“流水线上最容易被替代的零件”。

然而,斯尔尼塞克的分析不仅揭示了垄断逻辑,也为我们看到平台经济创造价值的另一面提供了框架。团播作为一种新兴数字表演形式,正在形成一套高度专业化与分工化的产业体系。一个成熟的团播团队,前台通常需要5-7个主播,幕后则需要配置1.5倍人数的主持人、运镜师、灯光师、运营,以及妆造、舞蹈、服装等中台部门。这种高度分工的模式不仅创造了多个就业新岗位,也为传统影视工业的从业者提供了“软着陆”的空间。从国风舞蹈到hip hop,从二次元表演到专业级舞台效果,团播正在形成一个相对完整的文化产业生态。

正如斯尔尼塞克所着重指出的,平台借助交叉补贴机制实现价值创造,而这种模式在团播领域的实践中,确实催生出了超越单纯资本逻辑的社会效益。

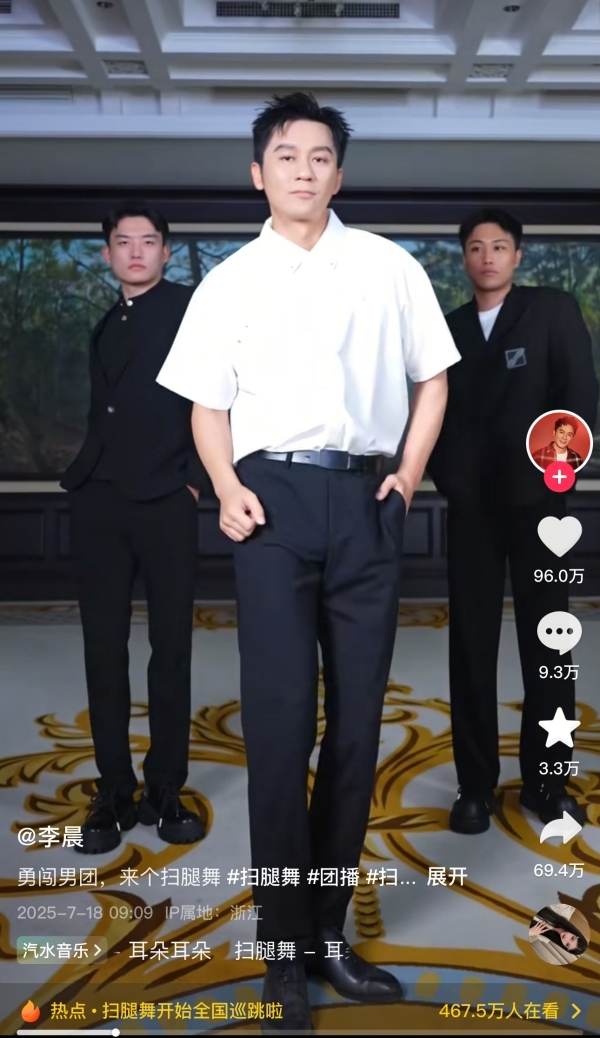

明星李晨的团播

算法治理的挑战与机遇

如果说平台资本依靠流量分配与分成机制主导了整个团播产业链条,那么算法则是它最锋利的工具。它不仅决定着内容能否被“看见”,也隐形地重塑了用户的选择结构和行为路径。美国学者肖莎娜·祖博夫将平台这种隐蔽的权力称为“仪器权力”(instrumentarianpower),它不靠压制思想,而是通过技术系统重构你的行为。更深层次的问题在于,我们所理解的“自由”正在被重新定义。祖博夫指出,当平台能够预测行为时,它也就能重建我们选择的边界。我们的决定,可能不再源于真实的内心偏好,而是退化为在平台预设路径中的一种回应。观众在团播中看似自由的选择,实则深受平台算法的影响,这种由算法主导的精准推送,最终将用户围困在信息茧房与情感茧房的双重困境中。

信息茧房的形成,印证了约翰·伯格在《观看之道》中的洞见。他曾提醒我们,画作会“诱使我们接受某种特定的世界观”;而在数字时代,算法让这种诱使变得更为精准和隐蔽。情感茧房则与伊娃·易洛思的观察形成共鸣。她指出,当亲密关系被量化和交易化,便会沦为一种可替代的标准化商品。当算法能精准推送内容,让我们在虚拟空间中轻易获得情感满足时,我们在现实生活中建立真实、复杂人际关系的动力便可能被削弱。这种双重茧房的后果是深远的。当个体被隔绝在各自的定制信息流中,公共议题的讨论空间被挤压,社会共识也因此变得愈发难以形成。

但如果我们换个角度看,祖博夫的分析框架也为理解算法治理的积极实践提供了线索。她强调,问题的核心不在技术本身,而在于谁掌握技术、以何种方式使用它。团播行业的发展轨迹恰好印证了这一观点。从早期的野蛮生长到如今的逐渐规范,平台开始通过技术手段实现更精细化的治理。比如抖音发布的《直播机构与主播合作签约与履约规范》,就是通过制度设计来保障主播权益,避免算法优化单纯服务于平台利益最大化。

这种变化虽然仍在进行中,却指向了一种可能性。算法不必然是操控的工具,也可以成为行业规范化和从业者权益保护的助手,关键在于我们如何定义技术应用的边界和目标。

技术狂奔时,如何安放我们的情感?

回到这几本经典著作,它们的共同启示在于技术本身是中性的,关键在于我们如何理解和规制它。伯格提醒我们警惕观看权力的不对等,但也承认视觉文化的民主化潜力;易洛思批判情感的商品化,但也认识到现代社会中情感表达和连接方式的必然变迁;斯尔尼塞克分析平台的垄断倾向,但也承认其在降低交易成本和促进创新方面的作用;祖博夫揭露监控资本主义的危险,但强调问题的核心不在技术本身,而在于制度设计。

团播作为数字经济的一个缩影,既体现了这些理论家所担忧的问题,也展现了技术进步带来的新机遇。它在提供新的娱乐形式和就业机会的同时,也暴露了监管与伦理的滞后。未成年人保护、虚假宣传、主播权益保障等问题的解决,需要的不是简单的技术批判或盲目的支持,而是更加细致的制度设计和伦理考量。

这让祖博夫提出的追问显得尤为紧迫——用户是否真正拥有自己的行为数据?推荐算法能否被独立审查?平台权力如何被制度性地限制?归根结底,当情感与亲密关系被彻底商品化时,我们又该如何安放与保护人类最基本的情感需求和尊严?

但正如易洛思所强调的,关键在于我们如何理解和应对这场变革。面对团播这样的新兴现象,我们既不应该陷入技术恐慌,也不应该对其问题视而不见。更重要的是,通过理论的透镜来理解现象的复杂性,在批判中保持建构性的思考。

或许,比关注团播的兴衰更重要的,是透过这一现象来思考我们想要一个什么样的数字社会。这个问题的答案,并不在闪耀的直播间,也不在冷峻的服务器,而是在每一个用户——也就是你我——每天一次次点击、观看、打赏、转身离开的过程中缓慢成形。毕竟,技术的发展方向,很大程度上取决于我们今天的选择。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《深入理解团播,或许能让我们更好地理解被屏幕重新定义的时代》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备2025104030号-4

京ICP备2025104030号-4

还没有评论,来说两句吧...